衡水古气象文化两例

安平县东汉古墓壁画“测风旗”“向风乌”

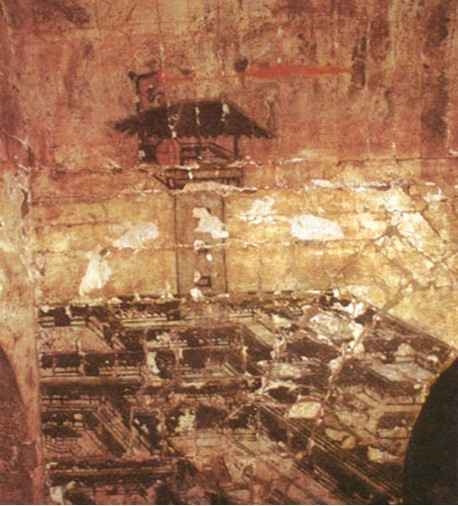

在安平县逯(lù,音录)庄村东汉古墓墙壁上精美的绘画中,其中北壁画有一幅建筑图,建筑图是按照墓主人生前所占有的居室情况画的一幅规模宏大、庭院重叠错落的鸟瞰图。其中后排中间一个大院内,设有一座五层的方柱形瞭望台。楼顶为庑殿式,顶层周围有栏杆。右侧后部有一测风旗,杆顶有一向风乌。据唐代天文学家李淳风的《乙已占》,载有相风木乌的构造,安装及用法,指出该木乌口啣一支花,风来乌首向之,花会旋转。

该古墓壁画已载入《中国传世名画》丛书,这也是全国唯一也是最古远的测风装置记录,由考古资料可知,远在1800多年前的衡水古人已重视天气现象的观测和运用,此资料对研究古气象文明有较大的参考价值。

冀州西堤北 “震雹塔”

“禹划九州,冀州为首;夏铸九鼎,冀鼎最重”。 按史料记载,冀州是上古时华夏中心地带,被奉为九州之首,其渊源深厚的历史涌现出了许多彪炳史册的杰出人物和诸多名胜,其中由“震雹塔”可窥其一斑。

冀州市门庄乡西堤北村,有一座我国唯一以抑雹祈福气象寓意为主题的古塔——“震雹塔”。这里地处滹(hū,音乎)沱河故道,历史上曾是店铺林立、商贾云集、人才辈出之地,孕育出独具特色的“堤北文化”,石塔、石佛、石碑、牌匾等文物不计其数,“震雹塔”即位于该乡的西堤北村。该村历史上曾建有滏(fǔ,音府)阳书院和众多佛、塔、寺、庙,由此衍生出许多美丽的传说。古塔名为“震雹塔”,为元代建筑,乾隆三十六年重修。全塔以青石砌成,高8米,底层直径2米。塔分4层,塔基平面呈正方形,塔身为六棱体,自下而上有浮雕龙首、宝瓶、佛像,阴刻碑文“震雹塔”三个大字尚可看清。整个石塔雕刻精细,建造别致,是衡水市仅有的一座石塔,现为省级重点文物保护单位。

据民间传说,此塔为高僧建造,有驱雹镇灾作用。虽为迷信说法,无科学依据,但从资料分析看,该村地处衡水市西部雹线路径,其周边村镇历年常有雹灾发生。据该村村民讲,由于村内有“震雹塔”,多年来该村确实极少降雹。衡水市气象局科技人员将进行科学研究与论证,深入探究,从科学角度解释谜团。