从手绘天气图到全国1千米、全球5千米分辨率的智能数字预报,从依赖国外技术到自主研发数值预报模式,回顾人民气象事业80 年风雨路,我们已经走出了一条中国天气预报业务专业化、精细化、智能化的发展之路。但这条路并非一马平川,每一步跨越都凝聚着国家气象中心全体气象工作者的智慧与汗水。

预报业务:从经验预判到智能精算的跨越发展

国家气象中心的预报业务,历经岁月沉淀,实现了从依赖经验的初步预判,到运用智能技术精准计算的重大跨越。

早期的天气预报,需要观测员们依靠温度计、气压计等简单仪器获取基础气象要素数据,并凭借多年积累的经验,手工绘制天气图,对天气变化趋势进行预判。这种预报方式精准度有限,面对复杂天气系统时往往“力不从心”,如同在迷雾中摸索前行。

早期天气预报,通过看手绘天气图预判天气变化趋势

随着时代发展,气象事业迎来精细化发展阶段。雷达、卫星等先进观测设备的投入使用,让气象工作者得以更清晰地监测天气系统演变。国家气象中心初步建立起分类型灾害性/高影响天气预报技术和业务体系,台风、暴雨、强对流、寒潮、大风、沙尘、大雾等天气的预报业务及标准陆续开展和建立,积极推动全国气象数据资源的整合与升级,牵头构建更为完善且精细的全国天气预报数据库,已实现对全国主要城市更为精准、高频的预报覆盖。众多城市可获取未来 24 小时内逐1小时的天气预报信息,部分重点区域的预报精细度甚至能达到分钟级。灾害性天气预报预警业务体系更加完善,这一时期,国家气象中心通过发展现代天气业务和推进气象现代化建设,建立了定量降水预报、降水相态预报、大风降温和短时强降水、雷雨大风、冰雹等灾害性天气落区预报和分类预警业务,并有效带动全国灾害性天气预报预警业务规范化开展。

进入气象现代化时代,国家气象中心瞄准国家发展战略和经济社会发展对气象预报服务的新需求,大力推进现代化建设和科技创新的顶层设计,最终实现了精细化智能数字预报、自主可控数值预报、分类强对流预警预报、气象灾害风险与影响预报等核心关键技术的突破,引领全国气象预报业务迈向“精细化、数字化、智能化、集约化”发展的新时代。

其中,智能数字预报技术成为核心。它将地球表面划分为无数网格,对每个网格的气象要素进行精准预报,宛如为地球披上精密的“气象网格外衣”。如今,人们通过手机天气预报APP,就能获取精确到分钟和街道的预报信息,这背后正是智能预报技术的强大支撑。我国自主研发的“风雷”和“风清”人工智能气象预报模型,更是成果显著。“风清”有效预报天数可达10.5天,有力支撑全国灾害性天气预报;“风雷”实现预警提前量3小时,强回波预报技巧提升25%,显著增强对极端天气的监测预警能力。

科技赋能:以创新驱动铸就智慧气象引擎

科技是气象预报事业发展的核心驱动力,国家气象中心围绕核心业务建设,形成了一批高质量科技创新成果,有力支撑了天气预报和气象预报服务能力的全面提升。

人工智能深度融入气象预报,为气象事业注入全新活力。基于机器学习的极端天气预测模型,能从海量历史气象数据中学习极端天气演变规律,提前针对暴雨、强对流等灾害天气发出预警。图像识别技术则可快速识别卫星云图、雷达回波图中的天气系统特征,例如自动识别台风中心位置与强度变化,为台风路径预测提供有力支持。国家气象中心正牵头建设“1+N”人工智能气象预报模型体系(1个自主可控的人工智能气象预报基础模型,发展面向暴雨、强对流、台风等灾害性天气预报的N个专业适配模型),进一步整合资源与技术,拓展人工智能在气象预报中的应用范围。

气象信息综合分析处理系统(MICAPS)的诞生,实现了气象信息处理和天气预报制作技术跨越性发展,该系统也是全国预报员不能离开的唯一的预报工作平台。MICAPS首次建立全国标准的现代天气业务数据规范和业务环境,实现对海量多维、多尺度、多时相复杂数据的快速处理、实时接入和融合,攻克了气象图形关键技术,预报员可多视角分析大气结构和运动的先进理念。MICAPS是世界上技术先进、功能强大的天气预报制作系统之一,在马尔代夫、缅甸、巴基斯坦等国家使用,是我国气象科技走向世界的重要标志。

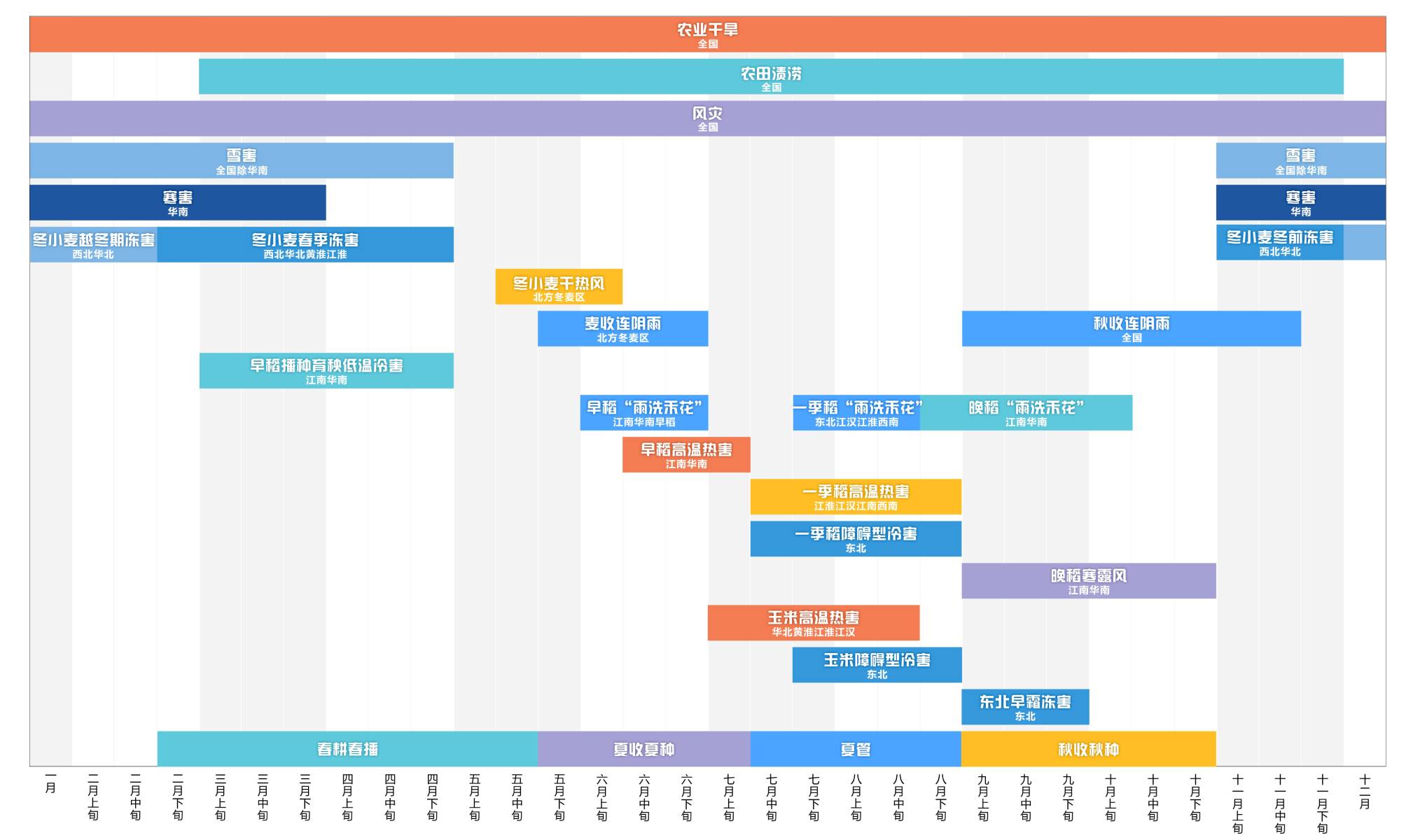

农业气象灾害服务历

在气象服务领域,国家气象中心不断拓展服务边界,为多行业发展提供精准气象支撑。面向农业,构建多模型集成的作物产量动态预报技术体系,针对农作物生长周期提供温湿度、降水等精细化预报,形成覆盖粮食生产全流程气象保障机制,为“藏粮于技”国家战略提供科学支撑。面向生态,积极开展植被覆盖、水土流失等生态要素的动态监测与综合评估,以气象科技力量守护绿水青山。面向环境,重点围绕雾、霾、沙尘等灾害性天气发展,联合多部门发布雾和霾、沙尘等低能见度天气预报预警,为打赢蓝天保卫战提供决策参考。面向海洋,构建覆盖近海与远洋的海洋气象预报体系,尤其是在远洋气象导航业务方面取得新突破,海上突发事件应急服务逐步向全球海域不断拓展,为海洋强国建设注入气象动能。面向水文,基于影响预报与风险预警理念,推动水文气象预报从传统的江河流域面雨量监测预报业务向基于风险的中小河流洪水、山洪与地质灾害气象风险预警转变,显著提升气象服务的针对性和时效性,在国家防灾减灾体系中发挥重要作用。面向航空,研发机场短时强对流预警系统,提供航路上颠簸、积冰等精细化预报,为提升民航安全飞行与航班准点率提供专业技术支撑。

在国际技术交流与合作方面,国家气象中心始终秉持开放共赢理念。1972年,中国回归世界气象组织后,国家气象中心作为中国气象业务的龙头单位,与各国在气象观测、数据共享、技术研发等方面广泛合作,深化区域气象合作,并在多个国家和地区开展技术培训工作,以对外技术辐射为抓手扩大国家影响力。2017年,中国气象局被正式认定为世界气象中心。作为唯一的发展中国家世界气象中心,世界气象中心(北京)的成功认定,标志着我国气象预报业务能力总体达到了世界先进水平,体现出我国在世界气象业务组织体系中具有核心骨干功能和技术先进性,进一步彰显了我国在世界气象舞台上的国际影响力。为支撑联合国“全民早期预警”倡议实施,世界气象中心(北京)牵头建立了国际气象早期预警支撑平台,在多个共建“一带一路”国家应用,为全球和区域防灾减灾作出了积极贡献。

2024年11月12日,世界气象中心(北京)新技术和产品国际研讨会在广东省广州市举行,与会各国专家合影

擘画蓝图:以远见卓识勾勒未来发展图景

随着新发展理念的深入贯彻和新发展格局的加速构建,气象预报服务在广度和深度上迎来新需求,对预报服务的质量和效益提出了更高要求,特别是对更好地发挥气象防灾减灾第一道防线作用的要求更加迫切。这就要求气象事业在已有基础上锚定更高标准,不断提质增效、高质量发展,为新时期国家经济社会发展和人民福祉安康提供更高质量的支撑和保障。作为预报业务的“国家队”,国家气象中心要抓住这一发展新机遇,坚持问题导向,补短板强弱项,扬优势促发展,推动综合能力快速提升,引领全国预报服务业务全面跨上高质量发展新台阶。

在技术创新领域,研发智能数字灾害性天气预报和灾害风险与影响预报关键技术体系十分迫切。充分利用人工智能(AI)等技术,在灾害性天气分析和预报关键技术与方法上实现创新,不断夯实以自主可控智能数字灾害性天气预报作为监测精密、预报精准、服务精细的关键基础,加快补齐无缝隙灾害性天气预报服务能力上的短板弱项。

在服务拓展方面,紧跟新兴产业发展需求,构建好预报服务新业态。为远洋气象导航、低空经济等新行业提供精准气象预报,助力海洋经济安全高效开发与低空通航产业规范化发展,推动新兴领域在气象科技支撑下释放更大市场活力;为水文、农业等提供更为精细化的专业气象服务,保障流域防洪安全与农业稳产增收。在全球气象服务中,加强对发展中国家的援助与技术支持,为构建人类命运共同体贡献气象力量。

在人才建设上,将这支队伍由“经验型”为主向“研究型”复合人才队伍转变。通过产学研合作,为人才提供广阔的学习实践平台,吸引国际优秀人才,建立完善激励机制。同时,完善跨学科团队协作机制,组建气象与计算机科学、物理学、数学等多学科融合的团队,促进学科交叉创新,营造良好合作氛围,共同攻克气象领域难题。

八十载风雨兼程,气象预报事业在探索中前进、在创新中发展、在变革中超越,取得了不俗成就。展望未来,国家气象中心将以更加坚定的步伐持续创新,全力推进气象科技能力现代化和社会服务现代化,为社会发展和全球气象事业贡献更大力量,在风云变幻的天地间,续写气象预报事业的辉煌篇章。