大连中山区南山顶上有一座百年气象站,那里曾是日本殖民时期关东观测所所在地。它目睹了侵略者对中国东北大地的践踏和蹂躏,历尽沧桑,也记载着百年来大连市的阴晴冷暖、风霜雨雪,见证了中华人民共和国成立后,大连人民气象事业从无到有、由弱到强的发展与腾飞。

大连近代气象观测始发地

大连市地处辽东半岛的南端,东濒黄海,西临渤海,南与山东半岛隔海相望,北倚辽阔的东北平原,人称“东北之窗”。由于地处北半球的暖温带,同时受海洋影响,大连也是东北地区最温暖的地方。优越的地理位置,怡人的气候环境,这里自古以来便是兵家必争的京津门户,到了近代更是成为列强觊觎的一方宝地。在第一、二次鸦片战争期间,英军对大连地区进行了侵扰;在甲午战争和日俄战争中,大连作为主要战场遭受战争浩劫,先后沦为日、俄殖民地近半个世纪。侵略者为了实现军事占领和经济掠夺目的,更为了长期侵占中国大地的野心,都曾在此处建立过气象台站,因此,大连开展近代器测气象观测的历史可追溯到1894年。1894年(清光绪二十年),清朝海关建立了老铁山观测所,开启了大连近代器测气象观测的先河。老铁山位于辽东半岛的最南端,与山东半岛隔海相望。老铁山水道风大浪高、水流湍急,是我国最凶险的水道之一。老铁山的铁山岬是黄渤海分界线,有一山担两海的壮观自然奇景,这里有着历经120余年仍在正常使用的老铁山灯塔,现已成为大连市的标志性建筑。老铁山灯塔观测所亦可称得上是大连近代气象事业诞生的地方。说到老铁山灯塔的来历,要追溯到1880年。当年,清政府在旅顺斥资为北洋水师建设军港,为保障北洋水师和过往商船、货船和渔船安全及导航便利,决定在老铁山建立灯塔。

大连老铁山灯塔

1892年,清朝海关出资,由法国人设计制造内部构件,由英国人完成勘测和修筑任务,于1893年建成老铁山灯塔。灯塔建成后,英国怡和船务公司的10艘船因一次大风沉没了两艘,该公司经理便建议清海关总税务司赫德在老铁山建立测候所,由当时负责守护灯塔的英国人、德国人兼起观测员职责。观测要素包括干球温度、气压、降水、温度露点差、风向、风速、天空状况等;观测记录文种为英文。从1894年1月至1898年4月的气象观测资料现保存在中国气象局档案馆,这是迄今为止辽东半岛南端见于史料的关于气象台站及其气象资料的最早记录。老铁山灯塔测候所虽为清朝政府所建,但实际是把持在英国人的手中。

1902 年沙俄建立的气象

沙俄占领时期的气象观测

1894年,中日甲午战争爆发。当年11月7日,日军攻陷大连,21日攻陷旅顺口,日本侵占辽东半岛,实行了军事统治。1895年4月,清政府被迫与日本签订《马关条约》。日本对中国东北的侵占,触犯了其他帝国主义的侵略利益,于是俄国联合法、德两国以提供“友善劝告”为借口,“三国干涉还辽”,迫使日本把辽东还给清政府。1898年3月和5月,沙俄又迫使清政府与其签订《旅大租地条约》和《续订旅大租地条约》,将旅顺口、大连及其附近水域租予俄国,为期25年,取代日本侵占大连。1899年,擅自把旅大租借地改为俄国的“关东省”,又称关东州;同年7月,将青泥洼改为达里尼市(俄语中是“远方”之意),加紧扩建以军事入侵为目的的海上基地旅顺港,开发大连港,以达到永久占领大连和旅顺口的目的。

沙俄兴建大连商港位置的确定,气象因素起了决定性的作用:大连湾具有深水、不冻、不淤等优越的自然条件,还有一个优越的地理条件,就是西部有马栏河,可以提供淡水资源。不到一年的时间,沙俄侵略者迅速完成了大连城市的总体规划方案,由城市规划设计师萨哈罗夫按照法国巴黎的标准进行整体规划设计,采用了欧洲当时盛行的形式主义(放射线、对角线、圆形广场)的规划手段,并确立了大连开埠建市后成为重要港口和贸易城市的定位。

1902年,沙俄殖民统治者又在今天大连胜利桥东北方向的滨海街、创造街一带建立了气象观测所。

1904 年日本创立的青泥洼第六临时观测所

日本殖民统治时期的气象观测

1904年2月8日,日俄战争爆发。日本政府为了战争需要,要确保其军事航线的安全,迫不及待地向当时的日本中央气象台连发两道在“满鲜地方”(注:即中国东北地区和朝鲜,日俄战争后,日本曾试图推行“满鲜一体化”的侵略政策)设立和扩充气象观测网点,并设置相应机构的敕令。据此,日本文部大臣于1904年8月5日指示其中央气象台在青泥洼、营口分别设立第六、第七临时观测所,并分别于当年的9月7日与9月30日开始观测;1905年4月6日再发敕令在奉天(今沈阳)设第八临时观测所,1905年5月26日在旅顺黄金台设立第六临时观测所支所,并分别于1905年5月1日和7月17日开始观测。在此之前,日本已在当时朝鲜的釜山、木浦、仁川、镇南浦、元山设立了5个临时观测所。日本中央气象台(今气象厅)为此特别成立了临时观测科,任命和田雄治为科长,统辖10个临时观测所,向临时观测所派驻临时观测员,并制定了气象观测规程、气象电报规程。

1905年9月,在美国的调停下,日俄双方签订了《朴茨茅斯条约》,俄国将旅顺口和大连的租借权转手日本,大连地区遂从沙俄殖民地变为日本殖民地。1906年9月1日,日本政府实施敕令第196号关东都督府官制,成立关东都督府,各临时观测所及派出机构移交给关东都督府统辖,临时观测所改称“测候所”,营口、奉天、旅顺为其支所。

1908年,日本政府以第273号敕令施行关东都督府观测所体制,大连测候所改称关东都督府观测所(也称大连观测所),其他各所改为其支所,并于当年11月20日增设了长春支所。1919年4月,改称关东厅观测所及其支所,与军事部门关东军分离开来。

关东厅观测所是日本在中国东北主持殖民化气象工作的常设机构,从成立到1937年日本政府对伪满洲国(以下简称“伪满”)废除所谓的治外法权为止,统治历史达33年之久。其主要业务除气象观测,还包括地震、地磁观测、预报、警报等。1933年11月,伪满中央气象台成立,1934年,关东厅观测所改称关东观测所,1937年12月,关东厅观测所所属的长春、四平、奉天、营口等观测所移交伪满中央气象台管理。关东观测所在大连地区先后设立了周水子、貔子窝(今皮口镇建设街)、海洋岛、普兰店等支所,1944年9月还在当时的奉天省(今辽宁省)复县万家岭村,设立万家岭观测所,为伪满中央观象台奉天管区观象台所辖。伪满观象台还曾在东北地区采取委托制的办法建有简易气象观测点127个,其中包括后来属于大连地区的庄河和复县。

从建立开始临时观测所多次易址,位于大连青泥洼的第六临时观测所于1904年10月13日迁至原沙俄时期的测候所旧址,1906年12月25日又迁入大连市中心以东3千米的寺儿沟,1918年再次迁至大连若草山(今大连中山区南山大连市气象局所在地)山顶,直到1945年日本投降。第二次世界大战接近尾声,1945年2月,对日作战的苏联红军接管了南山气象台与旅顺气象台进行气象观测,南山气象台只在需要时进行观测,旅顺气象台则延续了地面气象观测和短期气象预报业务,直到1955年交接给中国人民解放军,但资料没有留给中方。

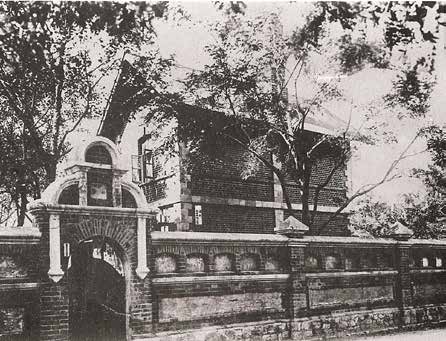

寺儿沟时期的观测所

百年风云过,历史开新篇

中华人民共和国成立后,1950年6月随着大连气象站的建立,大连诞生了党领导的人民气象事业。1950年10月,旅大市(1949年4月1日,大连与旅顺合称为旅大市;1981年2月,经国务院批准改称大连市)人民政府根据市气象台的建议,经与苏联红军有关方面协商,决定将其占用的南山原日伪时期的气象台及一切设备移交市气象台使用。1952年1月1日,大连气象站由原址迁到今天的大连市中山区气象街2号,其间,1957至1969年3月迁址到大连湾海滨,1969年4月固定现址,观测项目不断增加。

自此,大连气象经历了从无到有、从弱到强的历史发展进程。1986年2月1日,大连气象站正式在地面观测业务中使用PC-1500袖珍计算机,计算观测数据,自动编发地面气象电报。1988年引进微机制作地面气象记录月报表系统,大连地面观测正式进入气象现代化起步阶段。

近年来,采用先进的装备和探测手段,建立了以城市边界层气象信息获取为重点的大气动力学、热力学、大气化学和生物气象学观测业务体系,气象观测的内容和手段变化巨大,气象观测朝着自动化、智能化、组网协同观测等方向发展。2020年3月31日20时,大连国家基本气象站最后一组包含人工观测报文发出,地面气象观测进入了自动无人值守时代。目前,大连已建设了由气象卫星、多普勒天气雷达、L波段探空雷达、风廓线雷达、车载双偏振天气雷达、激光雷达、地波雷达、GPS/MET水汽遥感探测仪、海上浮标、遍布城乡的自动气象站等共同构建的雷电监测网、能见度监测网、农业及生态监测网、大气成分监测网、酸雨观测网、雷电监测网、大雾监测网,以及大孤山化工区域气象监测预警中心等全方位立体综合气象监测系统。广泛覆盖海、陆、空综合气象观测网,犹如一双几乎不眨的“千里眼”,观云识天,全方位捕捉风云变幻,筑成气象防灾减灾的第一道防线,护佑大连人民的安危冷暖、福祉安康。

2018年,大连国家基本气象站被认定为中国百年气象站;2019年,又被世界气象组织认定为世界百年气象站。忘记历史,就不能真正的远航。大连气象已走过百年,回望沉重曲折的百年风云历史,大连气象工作者感慨颇多,深知使命光荣、责任在肩。今天我们又站在了一个新的历史起点上,气象强国的大船已经扬帆起航,大连气象工作者将贯彻落实习近平总书记对气象工作的指示、批示精神,践行初心、担当使命、砥砺前行、奋发有为,续写大连气象事业辉煌的新篇章。